氮化镓高电子迁移率晶体管(GaN HEMT)凭借其 3.4 eV 的宽带隙、2000 cm²/Vs 的高电子迁移率以及低导通电阻(RDSon)等特性,成为 5G 毫米波通信、雷达系统和电力电子领域的核心器件。其异质结结构(如 AlGaN/GaN)可形成高浓度二维电子气(2DEG),支持超过 100 GHz 的开关频率,且无反向恢复电荷,显著降低信号失真。然而,GaN 材料本身热导率仅为 1.3 W/cm・K,远低于碳化硅(SiC)的 490 W/m・K,导致其在高功率密度下易因自热效应引发结温攀升。

传统 SiC 衬底虽能部分缓解散热问题,但其缓冲层 / 成核层的高热阻仍导致热量在有源区积聚。例如,在 2 英寸 SiC 衬底上,GaN HEMT 的结温在 10 W/mm 功耗下可达 231.6℃,显著加速器件老化。这一矛盾使得 GaN HEMT 的实际功率密度被限制在 5 W/mm 以下,难以满足下一代通信系统对更高效率和更小尺寸的需求。

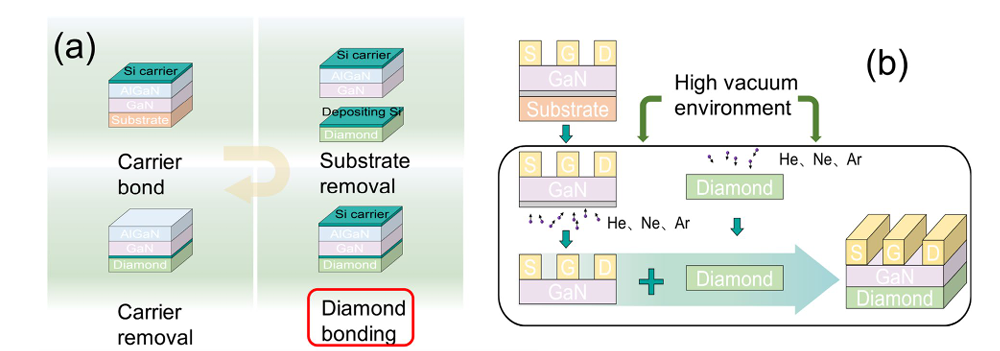

金刚石作为地球上热导率最高的材料(2200 W/m・K),其导热能力是 SiC 的 4 倍、硅的 13 倍,成为突破散热瓶颈的理想选择。其原子级紧密排列的晶体结构赋予其卓越的热扩散能力,且化学稳定性和机械强度优异,可承受极端温度和辐射环境。例如,采用金刚石衬底的 GaN HEMT 在相同功耗下结温可降至 147.7℃,降幅达 36%,同时功率密度提升 40.12%。此外,金刚石的击穿场强(>10 MV/cm)和载流子饱和速度(2.7×10⁷ cm/s)使其在高频下仍能保持稳定性能,与 GaN 的高频特性形成互补。 然而,金刚石与 GaN 的晶格失配率高达 15.2%,热膨胀系数差异(GaN:5.5×10⁻⁶/℃ vs 金刚石:1.1×10⁻⁶/℃)导致传统外延生长工艺难以直接集成。这一挑战催生了键合转移、后处理沉积等创新技术,例如室温表面活化键合(SAB)通过原子级清洁实现无应力集成,确保晶圆平整度和器件成品率。

2.1 三维立体散热架构 2.2 后处理集成技术突破 2.3 产业化应用进展

化合积电(厦门)的研究团队通过后处理工艺将金刚石直接集成到 GaN HEMT 的有源区顶部和侧壁,形成 “自上而下 + 环绕式” 散热通道。这种设计避开了衬底缓冲层的高热阻,使热量通过金刚石层直接导出,同时三维包覆结构将热阻降低 21.4%,器件在 X 波段的功率附加效率提升 36.7%。实验数据显示,该技术使 GaN HEMT 的结温峰值较传统 SiC 衬底降低 83.9℃,且在 200℃高温下的退化速率仅为 Si 衬底器件的 1/5。

美国斯坦福大学与加州大学圣塔芭芭拉分校合作,在 150 纳米栅长的 N 极性 GaN MIS-HEMT 上首次实现低温(500℃)金刚石全包围集成。该技术通过钼栅极和 SiN_x 介质层的热稳定性设计,在保持 2DEG 通道特性的同时,将通道峰值温度降低 40%,并在 X 波段实现 0.96 A/mm 的饱和漏极电流。这一成果标志着器件级冷却方案从理论走向实践,为 6G 通信的超高频器件奠定基础。

Lockheed Martin 的 ICECool 技术将金刚石与 GaN HEMT 结合,使射频放大器体积缩小至传统方案的 1/3,功率提升 3 倍,已应用于电子战和高性能计算系统。三菱电机则通过金刚石衬底键合技术,开发出适用于卫星通信的多单元 GaN HEMT,其功率附加效率较 SiC 基器件提高 15%。据市场预测,2025 年金刚石热沉片市场规模将突破 4 亿美元,中国企业在 CVD(化学气相沉积)技术上的突破(如 2 英寸晶圆热导率达 2000 W/m・K)正加速这一进程。

03

尽管技术突破显著,金刚石基 GaN 器件仍面临多重挑战:

未来,随着金刚石集成技术的成熟,其应用将从射频领域向电力电子、光电子等场景扩展。例如,弗劳恩霍夫研究中心已将纳米金刚石膜集成至电动汽车元件,使局部热负荷降低至 1/10,充电时间缩短 30%。这种 “材料 - 器件 - 系统” 的协同创新,正推动高温高频器件从实验室走向产业化,为 6G 通信、太赫兹雷达和航天电子等战略领域提供核心支撑。

化合积电专注于金刚石热管理材料解决方案,为广大客户提供全面的金刚石热管理材料,包括金刚石热沉片、金刚石晶圆衬底、金刚石光学窗口、金刚石复合材料等,欢迎进行详洽。