散热革命已成为AI、HPC时代的最大挑战。电流通过导体时会生成焦耳热,芯片在运行过程中不可避免地产生大量热量,若无法及时散发,芯片温度将急剧上升,进而影响其性能和可靠性。热流密度(热通量)指的是每单位面积传递的热量,随着半导体产业遵循着摩尔定律逐步迈向2纳米、1纳米甚至是埃米(Angstrom,1埃=十亿分之一米)级别迈进,尺寸不断缩小,功率不断增大,带来了前所未有的热管理挑战。同时,云计算、加密计算和人工智能等需求的增长,芯片的TDP(热设计功耗)持续上升,2023年已出现接近1000W的高功率芯片,未来的芯片热流密度可能达到1000W/cm²,热流密度越来越高,摩尔定律受到散热挑战。

芯片内部热量无法有效散发时,局部区域会形成“热点”,导致性能下降、硬件损坏及成本激增。(1)性能下降:当电子设备温度过高时,工作性能会大幅度衰减,当芯片表面温度达到70-80℃时,温度每增加1℃,芯片的可靠性就会下降10%。AI硬件的高功率需求下,过热限制了硬件性能的发挥,阻碍了芯片的理论性能实现。(2)设备失效:芯片温度每升高10℃,其运行寿命减半,超过55%的设备故障与过热直接相关。(3)成本激增:企业每年需投入数亿美元在散热系统上,包括大量消耗能源和资源的冷却系统(如液冷、风冷等),不仅增加了运营成本,也加剧了能源消耗;(4)安全隐患:极端情况下,温度过高可能引发火灾等严重事故,给设备和人员安全带来威胁。

发展新一代散热材料,减少散热风险、解决全生命周期散热成本,成为未来关键突破点。现有的散热材料、导热界面材料(TIM)、热管和均热板等具有一定的导热性能,但其热导率仍难以满足高功率器件的需求。发展新散热材料迫在眉睫,让芯片运行效率更快而没有过热的风险,并减少全生命周期的散热成本,已成为解决高算力设备散热问题的关键。

金刚石作为一种超宽禁带半导体,基于优异的导热性、载流子迁移率、击穿电场强度等关键特性,被视为半导体材料“六边形战士”及“终极半导体”。

相较于第三代半导体,单晶金刚石(SCD)和多晶金刚石(PCD)材料优势更为显著。金刚石衬底能够有效解决GaN功率器件面临的散热难题,从而在相同尺寸下,制造出具有更高功率密度的GaN基功率器件,显著提升器件的性能和稳定性。与硅(Si)相比,金刚石芯片可以使转换器轻5倍,体积更小;与碳化硅(SiC)相比:成本可以便宜30%,所需的材料面积仅为SiC芯片的1/50,减少3倍的能量损耗,并将芯片体积缩小4倍,从而大幅降低能耗。在注重系统体积和重量时,通过提升开关频率,金刚石器件能够使无源元件的体积减少4倍,同时配合更小的散热器。

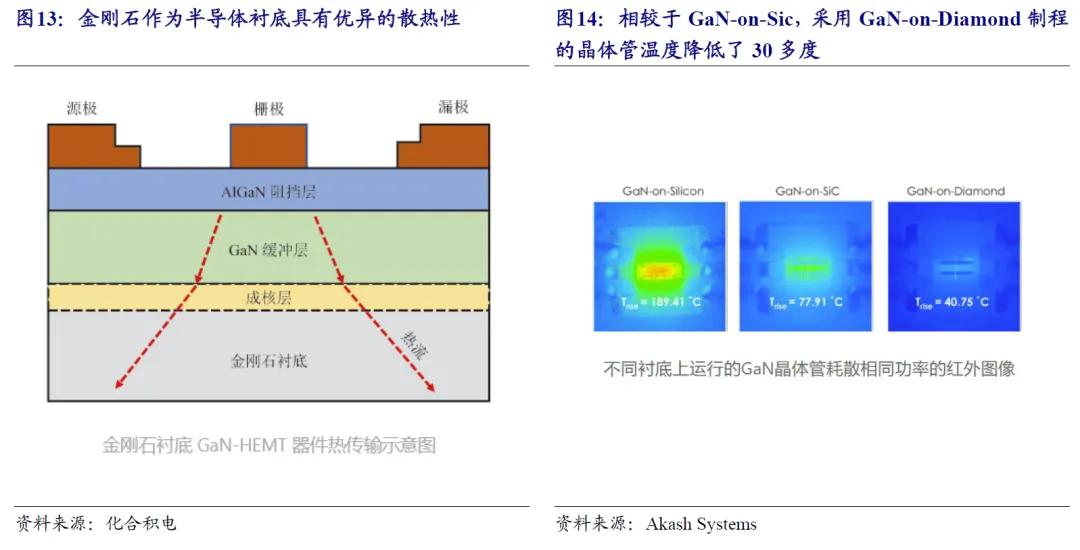

金刚石作为散热材料主要有三种方式:作为金刚石衬底、作为热沉片、以及通过在金刚石结构中引入微通道散热。随着芯片集成度的提高和封装空间的紧缩,金刚石基板凭借其卓越的导热性能、高硬度和强度,能够在有限空间内为芯片提供支撑和保护,同时通过其低热膨胀系数,确保高密度组装环境下芯片之间的连接稳定性不受温度波动影响。相比传统SiC衬底,金刚石基板将器件热阻降低至4.1 K·mm/W,在2W功率下可使芯片温度下降10℃,为芯片构建了高效稳定的散热基础。

金刚石散热技术可让GPU计算能力提升三倍,温度降低60%。随着芯片性能的提升,功率增加导致的积热问题成为制约CPU、GPU性能的瓶颈,金刚石冷却技术被视为有效的解决方案。金刚石基板具有超高的热导性,可以大幅提升芯片散热效果。金刚石晶圆通过在芯片内提供超高速的热量通道,有助于将热量更快速地从活跃硅层传递到铜层,提升人工智能和云计算领域的芯片速度3倍。“金刚石冷却GPU”技术可以有效降低GPU热点温度10-20摄氏度,风扇速度减少50%,超频能力提升25%,并延长服务器寿命一倍,预计可为数据中心节省数百万美元的冷却成本,同时温度降低高达60%,能耗降低40%。

英伟达率先采用金刚石散热GPU进行测试实验,性能是普通芯片的三倍。英伟达金刚石散热GPU,可使AI及云计算性能提升三倍。据报道,英伟达率先在未发布的高端GPU进行采用金刚石散热方案的测试实验,其性能是基于标准制造材料的普通芯片的三倍。

化合积电是一家专注于宽禁带半导体材料研发、生产和销售的国家高新技术企业,核心产品有多晶金刚石(晶圆级金刚石、金刚石热沉片、金刚石窗口片、金刚石基复合衬底)、单晶金刚石(热学级、光学级、电子级、硼掺杂)和金刚石复合材料等,引领金刚石及新一代材料革新,赋能高端工业化应用,公司产品广泛应用于激光器、GPU/CPU、医疗器械、5G基站、大功率LED、新能源汽车、新能源光伏、航空航天和国防军工等领域。